客戶說要「實拿價」 該不該接?實拿寫法怎麼寫?房仲法務懶人包完整解析

目錄

|

法務實務 × 操作建議 × 預防爭議一次搞懂 |

案件背景:賣清(實拿)糾紛實務案例

2023年12月30日,某賣方與房仲店頭簽訂一份短期專任委託契約,委託期間為七日,條件為「實拿720萬元」。店頭當天即覓得買方,並順利取得議價委託書與議價保證金,買方出價正好達到賣方條件。然而,負責房仲人員因無賣方服務費可收,選擇未向賣方揭露此出價資訊。

在接下來的一週內,房仲業務人員透過LINE持續向賣方傳達:「目前買方出價尚未達標」、「再努力看看,也許還有機會」。此舉明顯是為了爭取服務費,刻意誤導賣方調降價格。

直到114年1月6日(專任最後一日),該人員才首度向賣方表示有買方願出720萬元,請其出面簽約。賣方因未提前得知出價過程,懷疑交易真實性並拒絕簽約。

⚑本案爭議重點簡表:

| 爭議項目 | 關鍵事實說明 |

| 是否據實揭露? | 人員於第一時間已知買方出價達標,卻未通報賣方 |

| 是否誤導賣方? | LINE對話內容顯示,業務傳遞與事實不符的訊息 |

| 對交易有無影響? | 賣方錯失交易機會,且對房仲產生不信任 |

| 涉及法規? | 民法567條、公平交易法25條、刑法342條(背信罪) |

此案因房仲店頭及房仲人員資訊揭露義務未履行,恐面臨背信罪認定與賠償風險,也突顯出「實拿」交易背後的合規與誠信問題。

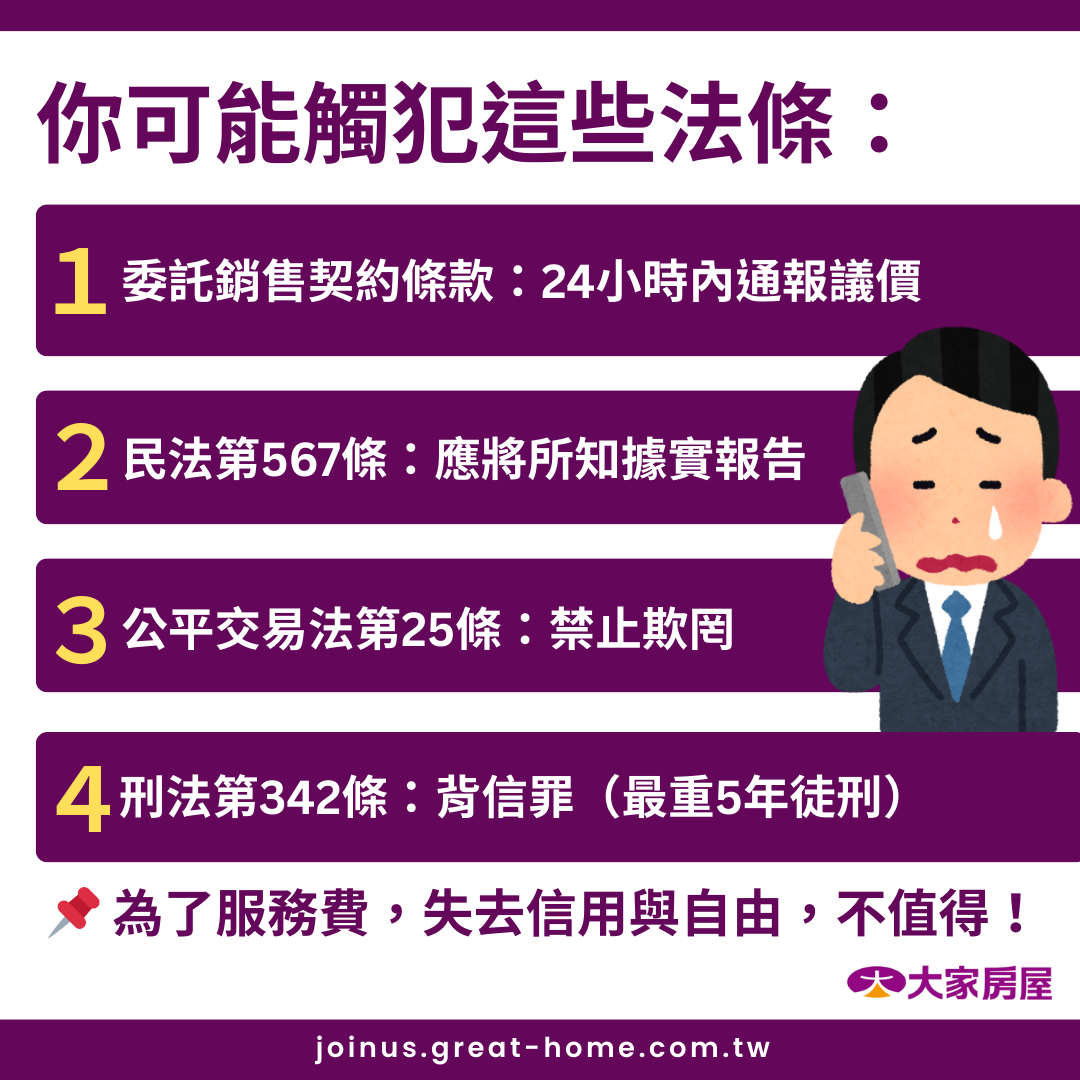

⚖️ 法律分析:背信罪、公平交易法與民法義務

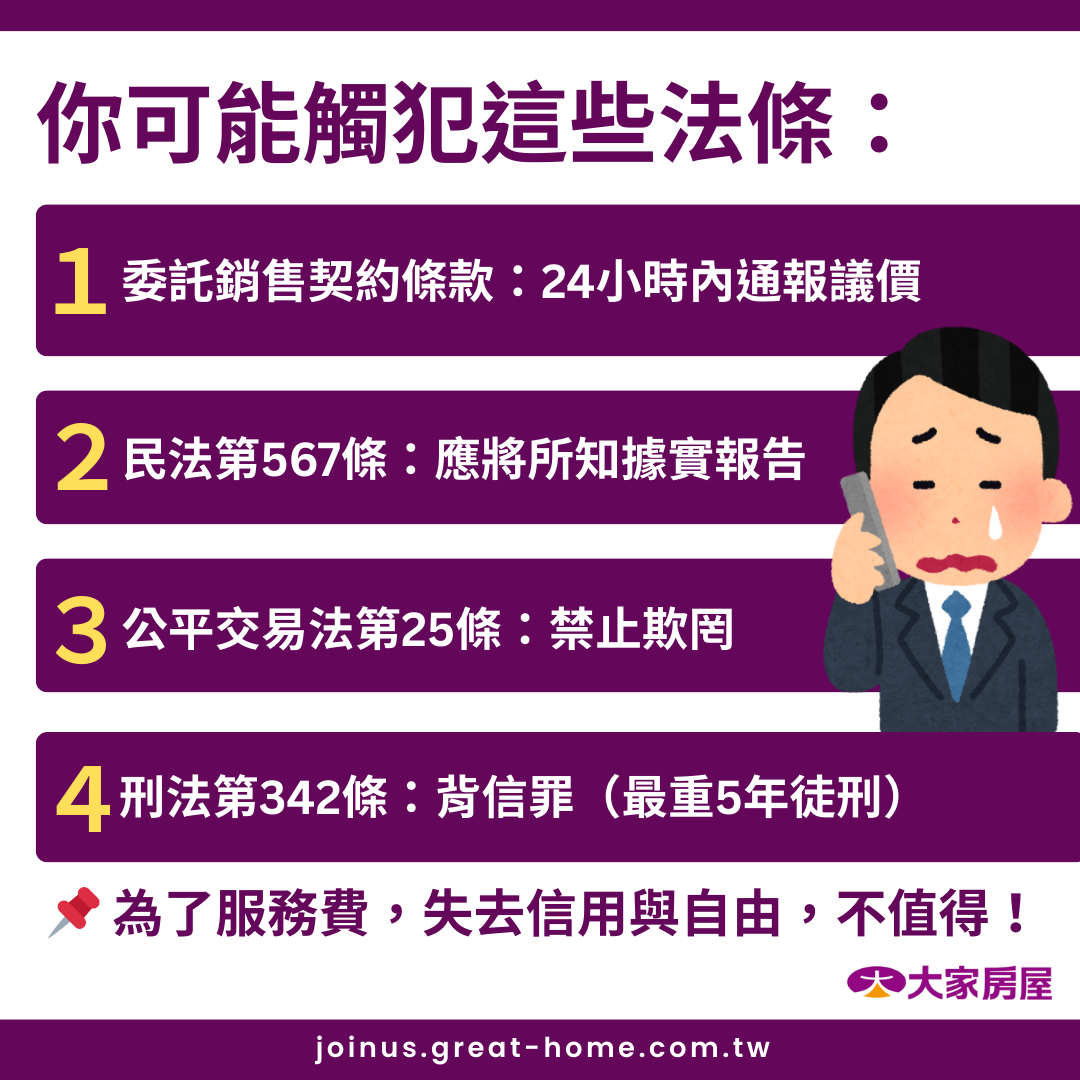

✒相關法條摘要

- 民法第567條:據實報告義務

- 居間人就訂約事項,應將所知據實報告於當事人。

- 不動產委託銷售定型化契約應記載及不得記載事項:24小時內揭露要約或議價資訊

- 明定不得隱匿或延遲通知要約內容。

- 公平交易法第25條(違規可罰5萬~2500萬元)

- 禁止欺罔或顯失公平行為,如隱匿已有買方出價資訊。

- 刑法第342條:背信罪

- 經紀人若因私利隱瞞交易訊息,構成背信罪,最高可處5年有期徒刑,且會被撤銷經紀人員資格,刑滿三年內不得從事經紀業

✅ 構成背信罪的三要件:

| 要件 | 案件符合情形 |

| 為他人處理事務 | 經紀人協助不動產銷售 |

| 意圖自己或第三人不法利益 | 蓄意隱瞞出價,圖取服務費 |

| 對當事人造成損害 | 賣方錯失達標出價、損失機會 |

此類行為不僅涉及刑責,更會導致店東無法對賣方主張違約或斡旋權利,風險極高。

✹實務建議:賣清委託應避免的三大風險

所謂「賣清」,即賣方要求實際拿到某一金額,稅費與仲介服務費皆需由買方負擔。雖看似簡便,但法律與實務上存在高度爭議,建議依以下原則操作:

- 買方出價需涵蓋服務費才收斡

- 若出價僅達實拿,應與買方協調補足服務費。

- 否則不應接受下斡,避免後續爭議。

- 一旦接受下斡,須據實通報賣方

- 無論是否服務費足額,皆應24小時內通報。

- 隱瞞即有構成欺罔或背信風險。

- 服務費不足時,應與店長確認是否接受

- 有時可嘗試說服賣方補貼部分費用。

- 若賣方同意,應留下文字紀錄與服確單。

✏︎ 服確單與契變寫法建議:降低爭議的合約技巧

⎙ 契變建議格式:

- 「賣方實拿1000萬元,除服務費外,其他包括但不限於稅費、代書費、履保費等,由賣方依法及依約定負擔。」

- 「總價高於實拿部分,作為仲介服務費,但不得超過總價4%。」

⎚若賣方最初要求實拿1000萬元,後來願意接受990萬元,需明確留下書面紀錄,建議如下:

「本人同意將原實拿價格1000萬元,調整為990萬元,剩餘部分為仲介服務費之安排。」

提醒:「實拿」並非法律用語,定義模糊,應透過明確條文加以界定,保護雙方權益。

✅賣清不是不能接,但資訊透明與流程紀錄是底線

在房仲交易現場,客戶提出「實拿價」的情況並不少見,看似簡單的委託條件,卻潛藏著高風險。是否揭露買方出價、資訊是否即時傳遞、服確單與契約內容是否清楚記載,這些都不只是作業流程,而是判斷你是否違法、是否侵害客戶權益的關鍵依據。

本案提醒我們,房仲人員身為交易中間人,擁有資訊主導權的同時,也承擔高度法律責任。一時隱瞞,可能構成民事違約、行政裁罰,甚至觸及背信罪刑責。

✔ 接到「賣清」委託時,請務必:

- 擬好資訊揭露SOP

- 與客戶確認文字紀錄與書面同意

- 正確記載實拿條件與費用分擔

- 不隱瞞、不誤導、不模糊處理交易資訊

專業不是成交數字堆積出來的,而是在高壓、利益交錯的情境中,仍能堅持誠信與合規。唯有如此,房仲才能成為客戶長期信任的專業顧問,而非交易風險的代名詞。

客戶說要「實拿價」 該不該接?實拿寫法怎麼寫?房仲法務懶人包完整解析

目錄

|

法務實務 × 操作建議 × 預防爭議一次搞懂 |

案件背景:賣清(實拿)糾紛實務案例

2023年12月30日,某賣方與房仲店頭簽訂一份短期專任委託契約,委託期間為七日,條件為「實拿720萬元」。店頭當天即覓得買方,並順利取得議價委託書與議價保證金,買方出價正好達到賣方條件。然而,負責房仲人員因無賣方服務費可收,選擇未向賣方揭露此出價資訊。

在接下來的一週內,房仲業務人員透過LINE持續向賣方傳達:「目前買方出價尚未達標」、「再努力看看,也許還有機會」。此舉明顯是為了爭取服務費,刻意誤導賣方調降價格。

直到114年1月6日(專任最後一日),該人員才首度向賣方表示有買方願出720萬元,請其出面簽約。賣方因未提前得知出價過程,懷疑交易真實性並拒絕簽約。

⚑本案爭議重點簡表:

| 爭議項目 | 關鍵事實說明 |

| 是否據實揭露? | 人員於第一時間已知買方出價達標,卻未通報賣方 |

| 是否誤導賣方? | LINE對話內容顯示,業務傳遞與事實不符的訊息 |

| 對交易有無影響? | 賣方錯失交易機會,且對房仲產生不信任 |

| 涉及法規? | 民法567條、公平交易法25條、刑法342條(背信罪) |

此案因房仲店頭及房仲人員資訊揭露義務未履行,恐面臨背信罪認定與賠償風險,也突顯出「實拿」交易背後的合規與誠信問題。

⚖️ 法律分析:背信罪、公平交易法與民法義務

✒相關法條摘要

- 民法第567條:據實報告義務

- 居間人就訂約事項,應將所知據實報告於當事人。

- 不動產委託銷售定型化契約應記載及不得記載事項:24小時內揭露要約或議價資訊

- 明定不得隱匿或延遲通知要約內容。

- 公平交易法第25條(違規可罰5萬~2500萬元)

- 禁止欺罔或顯失公平行為,如隱匿已有買方出價資訊。

- 刑法第342條:背信罪

- 經紀人若因私利隱瞞交易訊息,構成背信罪,最高可處5年有期徒刑,且會被撤銷經紀人員資格,刑滿三年內不得從事經紀業

✅ 構成背信罪的三要件:

| 要件 | 案件符合情形 |

| 為他人處理事務 | 經紀人協助不動產銷售 |

| 意圖自己或第三人不法利益 | 蓄意隱瞞出價,圖取服務費 |

| 對當事人造成損害 | 賣方錯失達標出價、損失機會 |

此類行為不僅涉及刑責,更會導致店東無法對賣方主張違約或斡旋權利,風險極高。

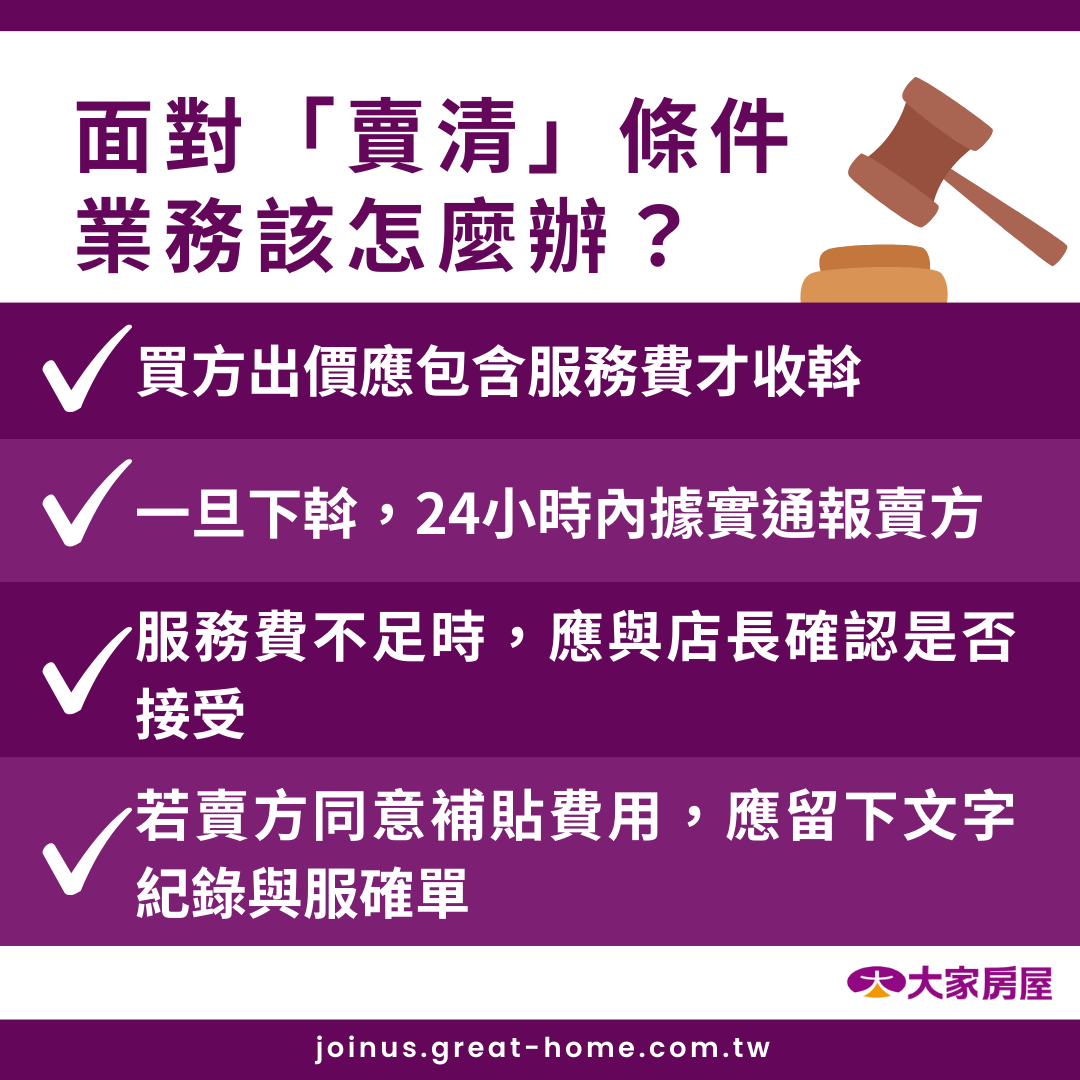

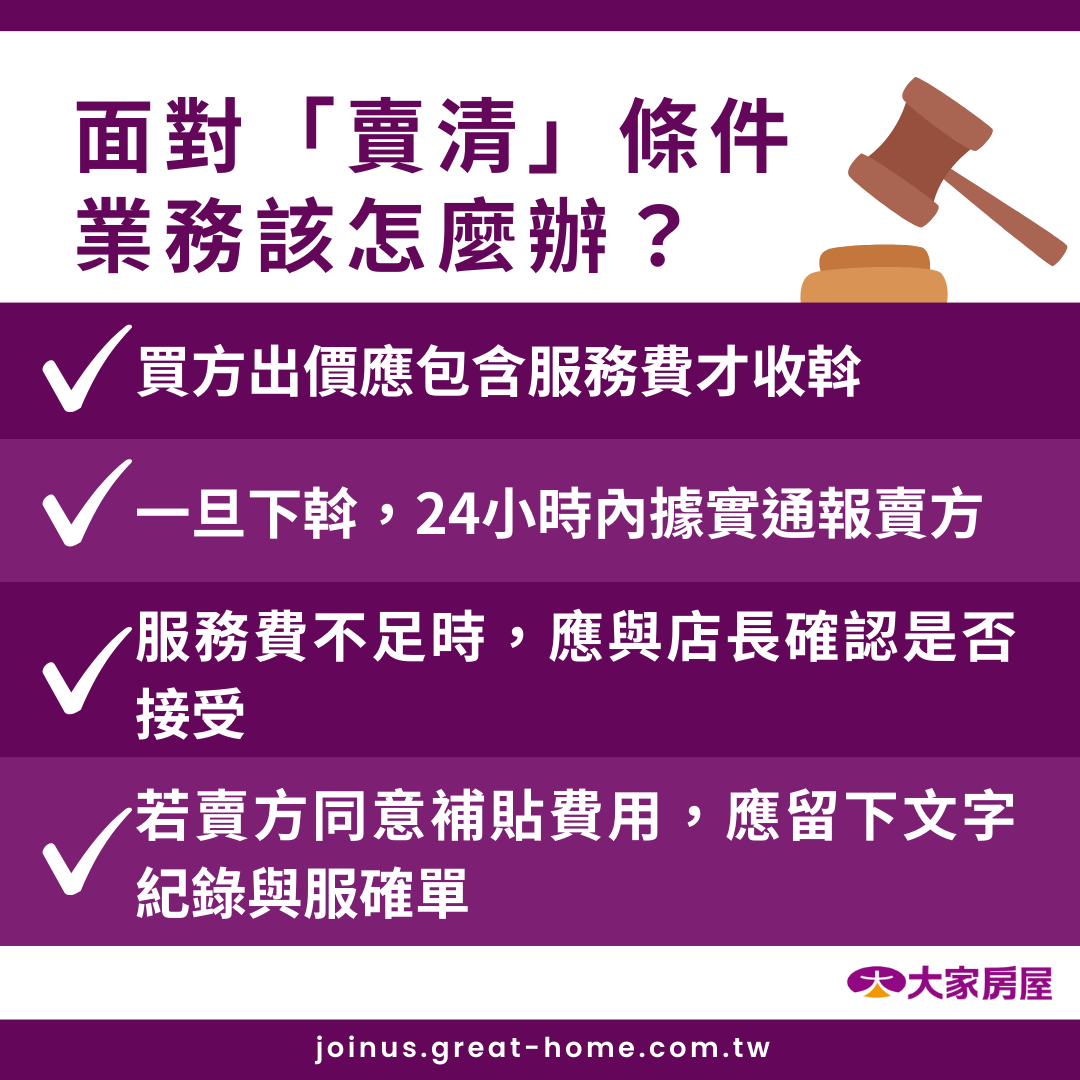

✹實務建議:賣清委託應避免的三大風險

所謂「賣清」,即賣方要求實際拿到某一金額,稅費與仲介服務費皆需由買方負擔。雖看似簡便,但法律與實務上存在高度爭議,建議依以下原則操作:

- 買方出價需涵蓋服務費才收斡

- 若出價僅達實拿,應與買方協調補足服務費。

- 否則不應接受下斡,避免後續爭議。

- 一旦接受下斡,須據實通報賣方

- 無論是否服務費足額,皆應24小時內通報。

- 隱瞞即有構成欺罔或背信風險。

- 服務費不足時,應與店長確認是否接受

- 有時可嘗試說服賣方補貼部分費用。

- 若賣方同意,應留下文字紀錄與服確單。

✏︎ 服確單與契變寫法建議:降低爭議的合約技巧

⎙ 契變建議格式:

- 「賣方實拿1000萬元,除服務費外,其他包括但不限於稅費、代書費、履保費等,由賣方依法及依約定負擔。」

- 「總價高於實拿部分,作為仲介服務費,但不得超過總價4%。」

⎚若賣方最初要求實拿1000萬元,後來願意接受990萬元,需明確留下書面紀錄,建議如下:

「本人同意將原實拿價格1000萬元,調整為990萬元,剩餘部分為仲介服務費之安排。」

提醒:「實拿」並非法律用語,定義模糊,應透過明確條文加以界定,保護雙方權益。

✅賣清不是不能接,但資訊透明與流程紀錄是底線

在房仲交易現場,客戶提出「實拿價」的情況並不少見,看似簡單的委託條件,卻潛藏著高風險。是否揭露買方出價、資訊是否即時傳遞、服確單與契約內容是否清楚記載,這些都不只是作業流程,而是判斷你是否違法、是否侵害客戶權益的關鍵依據。

本案提醒我們,房仲人員身為交易中間人,擁有資訊主導權的同時,也承擔高度法律責任。一時隱瞞,可能構成民事違約、行政裁罰,甚至觸及背信罪刑責。

✔ 接到「賣清」委託時,請務必:

- 擬好資訊揭露SOP

- 與客戶確認文字紀錄與書面同意

- 正確記載實拿條件與費用分擔

- 不隱瞞、不誤導、不模糊處理交易資訊

專業不是成交數字堆積出來的,而是在高壓、利益交錯的情境中,仍能堅持誠信與合規。唯有如此,房仲才能成為客戶長期信任的專業顧問,而非交易風險的代名詞。